在經濟波動與企業重整頻仍的時代,中年失業已非罕見個案,卻仍是許多人職業生涯中極具挑戰的關口。本文所述個案,主角於五十之齡面對服務十五年後被裁,卻能以「賠足三十萬」的補償與「仔大女大,無乜負擔」的豁達心境,從容規劃後續生活——無論是短期旅行、進修課程,抑或重返職場,均展現出未雨綢繆的智慧與積極應變的韌性。

此案例不僅引發社會對中年就業危機的關注,更觸及理財規劃、心理調適與終身學習等深層議題。以下將透過事件分析與網民觀點,探討如何在變局中穩健前行,並為處於相似境遇者提供具參考價值的建議。

50歲被裁 服務15年賠足30萬 即睇事主分享及網民回應:【按圖了解】

事主:「今日終於收大信封,大公司補足,做左15年,50幾歲,仔大女大,無乜負擔,拎番30個都幾好,由於疫情時已估到呢日,呢5年來月儲3份1糧,慳慳地,完全躺平可用5年,當然唔會5年唔做嘢,休息2個月,兩公婆去吓旅行,12月揾啲中年再就業與職業掛鉤嘅課程讀吓,希望農曆年前有工返,其實儲錢真係好重要,祝被裁嘅朋友早日搵到工做。」 網民:「恭喜,攞返應得,3個月後搵到工仲可以逗埋政府再就業的獎金!」 網民:「最緊要仔大女大,起碼自由好多!」

網民:「趁有能力儲起咗佢,好過之後要嘅時候冇得用。」

網民:「仲有30個畀你咁好?你話你做咗十幾年?依家好多公司供咗MPF,就唔會有退休金,你間咩公司嚟?我想去見工呀!」

網民:「良好心態勝萬金。」

網民:「我現在66歲,仍在職,目的當然係消磨時間;我隔籬屋老先生70歲仍打寫字樓工,不是清潔和保安呀。我嘅睇法,暫時不能斷,斷1年僱主都唔鍾意,覺得你脫節。再者,錢已經唔係最重要個一點。如果齋講休息吓,就搵啲輕鬆嘅工,如政府合約員工很多外判咗畀agent,自己上網睇吓啦!另外12月某日一個全民嘅活動,該部門都請好多人,自己上網睇吓啦!我好多朋友係裡面做,唔好問做咩!講唔出呀!快啲申請啦!」

網民:「我都50幾歲公司結業休息到現在將近70歲,都係靠積蓄過活。」

網民:「50幾,有能力不如退休了,咁辛苦為乜?」

網民:「而定啲後生淨係識旅行豪玩,點有你呢種積谷防饑嘅諗法?」

網民:「今年我都36了,前景暗淡,希望公司唔好炒我,炒其他人好啦!」

網民:「再就業記得申請津貼,唔好蝕。」

網民:「有邊個鍾意收大信封!唯有當一個休息去吓旅行,返嚟再搵,至少零負擔鬆一口氣。希望你可搵到一份好工作,做吓嘢,人不會脱節。」

網民:「好叻叻,50歲已仔、女都大,有好多人這年幾,小朋友還是上小學。」

網民:「又話仔大女大,立即叫他們出嚟返工賺錢幫補屋企咪得囉!現在係時候要他們還!」

清晰的財務基礎與家庭優勢

事主能以平和心態面對失業,關鍵在於其具備清晰的財務基礎與家庭優勢:長期儲蓄習慣使其擁有約五年生活備用金,而子女成年亦大幅減輕經濟負擔。此外,事主對生涯轉換的具體規劃(如旅行休息、進修求職)與網民提及的政府再就業獎金申請,均體現「預備心態」與「資源整合」的重要性。網民討論進一步延伸出多元觀點:有人強調持續就業以維持社會連結,有人主張順勢退休,亦有聲音擔憂年輕世代缺乏理財紀律。整體而言,此事件反映出中年失業並非終點,而是生涯重新定位的契機。

為協助處於類似階段的群體妥善應對職涯風險,以下從個人、企業與政策三層面提出建議:

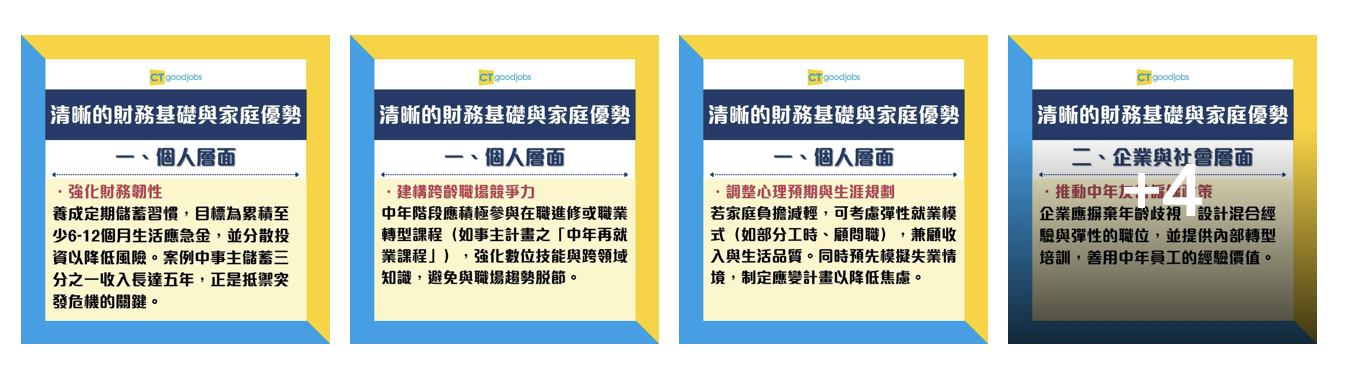

一、個人層面

- 強化財務韌性

養成定期儲蓄習慣,目標為累積至少6-12個月生活應急金,並分散投資以降低風險。案例中事主儲蓄三分之一收入長達五年,正是抵禦突發危機的關鍵。

- 建構跨齡職場競爭力

中年階段應積極參與在職進修或職業轉型課程(如事主計畫之「中年再就業課程」),強化數位技能與跨領域知識,避免與職場趨勢脫節。

- 調整心理預期與生涯規劃

若家庭負擔減輕,可考慮彈性就業模式(如部分工時、顧問職),兼顧收入與生活品質。同時預先模擬失業情境,制定應變計畫以降低焦慮。

二、企業與社會層面

- 推動中年友善僱傭政策

企業應摒棄年齡歧視,設計混合經驗與彈性的職位,並提供內部轉型培訓,善用中年員工的經驗價值。

- 發展銀髮人才服務體系

政府與民間可合作建立中高齡就業平台,提供職涯諮詢、技能認證與媒合服務,並推廣「職務再設計」以適應體力變化需求。

三、政策支持層面

- 完善失業保障與再就業激勵

優化失業救濟金申領流程,並擴大如「再就業獎金」等政策適用範圍,鼓勵中高齡者重返職場。

- 擴展終身教育資源

針對中年轉職者提供學費補助與就業導向課程,結合產業需求開設專班,提升培訓與市場的連結度。

綜上所述,面對職場的不確定性,個人需以「財務自律、技能更新、心理彈性」三大支柱為基礎,而社會與政策則應協力構建支持系統,讓中年失業從危機轉化為重啟生涯的契機。如網民所言:「良好心態勝萬金」,唯有透過個人準備與社會協作並行,方能於時代浪潮中穩健前行。

Article By CTgoodjobs